图为星环聚能聚变试验装置。

在众多科幻作品中,无论是《星际迷航》《银河帝国》还是《三体》,核聚变都被设定为宇宙探索的能源基础。而如今,曾经的幻想已经不再遥不可及。权威专家认为,人工智能的未来归根结底是能源问题,而核聚变是最可能的解决方案。“人造太阳”、无限能源电站,正从实验室走向工程化。

在公众印象中,核聚变一向是“国家队”的专属赛道,只有庞大的科学装置和顶级实验室才能涉足。然而,在这场竞赛中,国内一批来自高校、研究所、创投圈的年轻创业者正悄然崛起。他们的目标是,把巨型“聚变航母”拆解成便携的“能源无人机”,把复杂的科研转化成更快落地、更低成本的“小型人造太阳”。

风口已至,“大装置”与“小装置”的协同突围

当前,核聚变产业布局清晰:一边是以政府为主导的“国家队”,另一边则是迅速崛起的商业化公司。

“国家队”建造的是“大型人造太阳”,比如国际合作的ITER、中国的东方超环和环流三号、韩国的KSTAR、欧洲的JET等。这些装置就像是“训练太阳的实验室”,正在模拟太阳的燃烧过程,验证聚变是否可控、能不能持续、材料能不能扛住高温高压——为未来真正点亮“人造太阳”打基础、做准备。

商业化企业则采取“小型人造太阳”的模式,通过开发小型、模块化的聚变反应堆,提供更低成本、更高效率的清洁能源,从而加速全球能源结构的转型。这相当于在一个集装箱大小的装置中驯服一个太阳——听起来像科幻,做起来是工程。

近年来,越来越多的私营资本和技术先锋公司加入这一赛道。

例如,美国Helion Energy公司正在推进线性装置路线,强调紧凑结构和快速能量回收,其提出的50兆瓦商业供电目标已引发行业广泛关注,背后由山姆·奥特曼、Founders Fund等硅谷资本支持;英国First Light Fusion则探索“子弹撞击式”聚变方式,即通过高速动能引发聚变,类似于在靶材上精准“打出火花”。这些技术路径展现出商业公司在低成本、快部署上的技术活力,拓宽了全球聚变工程的想象空间。国际组织ITER也计划与私营公司合作共享知识,推动大科学计划与商业创新的融合发展。

在国内,商业化企业正以多元技术路线并进的方式展开探索:有的聚焦高温超导托卡马克技术,追求能量增益的突破;有的则尝试结构更为紧凑的直线型路线,力图在成本和效率之间找到平衡点;还有团队从实验室走出,用最短时间完成第一等离子体实验,将多年科研积淀快速转化为工程实践。

聚变加速,风口已至。2024年,科技部、工业和信息化部、国务院国资委等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,明确提出要加强以核聚变为代表的未来能源关键核心技术攻关。这一顶层政策信号,被业内视为“吹响了我国可控核聚变迈向落地应用的冲锋号”。

各地也在迅速响应。例如,上海提出构建“4+3”先进核能发展格局,在临港、浦东、闵行、宝山等地布局核能装备制造及材料基地,在漕河泾、嘉定等地构建聚变研发集群,计划到2025年核电相关产业保持两位数增长,打造全球有影响力的核电产业集群。

政策助推之下,核聚变能否真正走出实验室?2025年全国两会期间,全国政协委员、中核集团聚变领域首席科学家段旭如表示,从全球发展看,聚变商用有望在2050年前后实现,但也不排除随着高温超导、人工智能、先进材料等技术的突破,商业落地时间进一步提前。

从东方超环千秒放电,到直线型装置快速迭代,再到Helion喊出2028年前为微软供电的倒计时计划,一切都说明:核聚变商业化“赛道”,已进入工程倒计时阶段。当前,“十五五”能源规划正紧锣密鼓地制定中,核聚变或将在未来五年迎来关键突破窗口。

多样路径,中国“人造太阳”的创业群像

不同路径汇成了当下中国商业核聚变的产业版图。

3月,在距离西安古城墙北面30公里左右的陕西星环聚能科技有限公司所在地,研究人员正在抓紧进行高温超导磁体的研发,为下一代可控核聚变装置的建设做准备。

星环聚能成立于2021年,由原清华大学的聚变实验室成员创办。“我们不是换方向,而是换一种解题方式。”创始人陈锐表示。

公司成立后,仅用279天,就与清华大学共同完成了SUNIST-2聚变实验装置的建设,并成功获得第一等离子体。2023年10月,他们用三个月时间将等离子体电流提升了一倍,装置磁场指标达到了同类技术中的世界领先水平。让原本停留在理论层面的构想,变成了现实可行的工程方案。

去年,该公司在球形托卡马克多个领域均实现了突破,包括实现国际首个重复重联技术方案的稳定运行,以及在高温超导磁体研发方面进展明显。同时,还实现了聚变衍生技术的产品化和商业化,产生了一定的销售订单,开始具备自主盈利的“造血”能力。

在成都龙泉驿,2025年2月19日的阳光洒在一处正在改建的工业基地上,瀚海聚能的聚变装置基地工程正式启动。这家成立于2022年的年轻公司专注于直线型场反位形(FRC)技术,目标是用更紧凑、更灵活的装置构建“小型人造太阳”。

“传统路线必须持续稳定地‘点燃太阳’,但这对材料、控制系统都是极大挑战。”公司董事长项江解释说,“如果说传统技术像是庞大的地铁系统,我们想造的,是一辆轻盈高效、跑得快的磁浮车。”

为了解决商业化路上的“烧钱”难题,瀚海聚能提出了“沿途下蛋”的策略,即在聚变发电实现前,先利用聚变中产生的中子开发医疗和工业中子源技术,服务于癌症治疗、核药同位素生产、中子成像和核废料处理等多个领域,从而打通短期商业变现的路径。“这既是科学探索,也是一场持续造血的商业试验。”项江说。

在上海临港,另一支团队的节奏也在加快推进。能量奇点成立于2021年,是国内首家聚变创业企业,其“洪荒”系列装置瞄准的是高温超导托卡马克技术。

去年,能量奇点自主研发的“洪荒70”装置成功完成等离子体放电,迈出了关键一步。今年3月,他们又在磁体技术上取得突破——新一代“大尺寸强磁体”成功达到21.7特斯拉的磁场强度,刷新了由美国麻省理工学院与CFS公司保持的20.1特斯拉的世界纪录。按照计划,下一代“洪荒170”装置目标直指全球先进水平的美国SPARC项目。

前路不易,核聚变商业化的挑战与破局

尽管核聚变前景广阔,但商业化过程中仍存在多重挑战。

首先是技术层面的难题。多位受访专家学者指出,当前核聚变技术需要解决三大关键问题:

一是稳定运行的挑战,聚变装置必须从短时间的实验逐步过渡到连续稳定运行状态,目前国内装置的运行时间普遍仅为百秒量级,远未达到数小时甚至数天的需求;

二是材料和零部件的可靠性挑战,聚变装置内高温、高中子辐照的极端环境需要专门的“超级防护服”,即抗中子辐照、高耐热材料,但目前相关技术与产业配套还不成熟;

三是能量增益效率问题,要真正实现能量输出大于输入的净能量增益,需要进一步提高装置整体效率与协同运作能力。

产业方面,项江等表示,目前产业链配套还远不成熟。“我们就像打造一个‘炼丹炉’,不仅需要突破‘炼丹’技术,‘炼丹炉’本身要能承受上千万度等极端条件带来的瞬间冲击,这是一项复杂工程,需要聚变公司自身以及联合相关上下游企业共同努力。”

其次是资金瓶颈。陈锐表示,过去五年中国市场化资金对核聚变领域的投入仅为5亿美元,明显低于美国同期约50亿美元的投资规模,资金不足导致国内企业研发进度和规模化发展受到明显限制。

再次是公众认知不足。受历史上核裂变事故的影响,公众普遍对核聚变缺乏清晰的认识,担忧辐射风险和环境污染问题,影响了社会支持力度与政策倾斜。

那么,核聚变真的安全吗?会不会像核电站那样有污染?受访专家表示,通俗地说,聚变就像是地球上的“太阳模拟器”,它的燃料来自海水,不会失控爆炸,反应一旦中断就自然熄灭,产物几乎无污染。它更像是一颗“可控的太阳种子”,而不是危险的定时炸弹。

针对这些问题,业内专家建议,国家应加快构建适合聚变技术的专门监管体系,明确项目审批流程与安全标准;出台具体支持政策,包括资金扶持、税收优惠与土地使用政策;同时推动国家队与商业公司在科研平台、人才培养等方面开展深度协作。此外,应大力开展公众科普教育,消除公众对核聚变技术的误解,提升公众对聚变清洁安全特性的认知。

“当社会需要核聚变的时候,核聚变就能实现。”托卡马克之父阿尔茨莫维奇半个世纪前的预言,如今正距离我们越来越近。这场“点亮太阳”的接力跑,正由科研机构、商业公司、资本和政策接续推进。(记者 卢宥伊 马晓澄)

数字阅读怎样续写“开卷有益”

数字阅读怎样续写“开卷有益” 河北“算力走廊”加速崛起

河北“算力走廊”加速崛起 我国在量子纠错领域达到关键里程碑

我国在量子纠错领域达到关键里程碑 回收试错是中国航天进阶必修课

回收试错是中国航天进阶必修课 长征十二号甲遥一运载火箭飞行试验任务获得基本成功

长征十二号甲遥一运载火箭飞行试验任务获得基本成功 首块L3级自动驾驶专用号牌落地——从技术验证加速迈向量产应用

首块L3级自动驾驶专用号牌落地——从技术验证加速迈向量产应用 小家电中看更要中用

小家电中看更要中用 中国信通院:到2035年6G有望形成 万亿级产业及应用市场

中国信通院:到2035年6G有望形成 万亿级产业及应用市场 外骨骼机器人“出圈” 行业痛点待解

外骨骼机器人“出圈” 行业痛点待解 “政策+场景”双轮驱动 低空经济加速“起飞”

“政策+场景”双轮驱动 低空经济加速“起飞” 工信部组织开展卫星物联网业务商用试验

工信部组织开展卫星物联网业务商用试验 过度依赖AI,人类核心技能会丧失吗

过度依赖AI,人类核心技能会丧失吗 人脑优于人工智能的关键机制揭示

人脑优于人工智能的关键机制揭示 5.15亿用户涌入,“AI+消费”火了

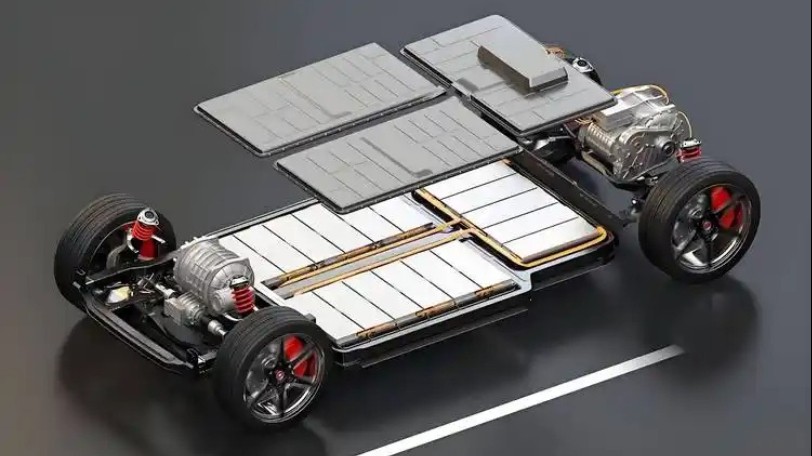

5.15亿用户涌入,“AI+消费”火了 破解“里程焦虑”,全固态电池仍需时日

破解“里程焦虑”,全固态电池仍需时日 智能体:你的“数字搭档”已上线

智能体:你的“数字搭档”已上线 中共中央政治局召开会议 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议

中共中央政治局召开会议 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议 学习进行时丨中央经济工作会议上的这个细节,蕴含深意

学习进行时丨中央经济工作会议上的这个细节,蕴含深意 李强主持国务院第十七次专题学习

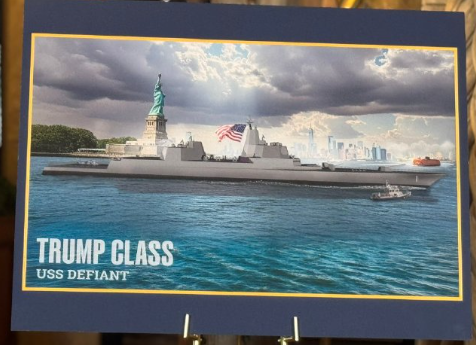

李强主持国务院第十七次专题学习 特朗普宣布:美军将建造“特朗普级”战舰

特朗普宣布:美军将建造“特朗普级”战舰 马克龙宣布将建造欧洲最大航母:采用核动力推进系统,排水量接近8万吨

马克龙宣布将建造欧洲最大航母:采用核动力推进系统,排水量接近8万吨 “星座”级护卫舰被取消凸显美海军现代化进程受挫

“星座”级护卫舰被取消凸显美海军现代化进程受挫 莫斯科接连发生两起爆炸 记者看到现场戒备森严

莫斯科接连发生两起爆炸 记者看到现场戒备森严

江郎山体育嘉年华打造新年登高新场景

江郎山体育嘉年华打造新年登高新场景 跳出舒适圈后的现实挑战 ——2025年中国男足球员留洋欧洲观察

跳出舒适圈后的现实挑战 ——2025年中国男足球员留洋欧洲观察 伊萨克左腿骨折 预计将缺阵数月

伊萨克左腿骨折 预计将缺阵数月 朝鲜_2025_12

朝鲜_2025_12 “地方发展20×10政策”江东郡地方工业工厂和综合服务中心竣工典礼隆重举行

“地方发展20×10政策”江东郡地方工业工厂和综合服务中心竣工典礼隆重举行 长渊郡地方工业工厂竣工典礼隆重举行

长渊郡地方工业工厂竣工典礼隆重举行 敬爱的金正恩同志在我们党、国家和人民最大的追悼日之际参谒锦绣山太阳宫

敬爱的金正恩同志在我们党、国家和人民最大的追悼日之际参谒锦绣山太阳宫.jpg)